クラウドファンディング達成率179%と 高評価の「ろう溶器」がついに4月1日より一般販売開始

columnコラム

2018.04.16

# 初心者

# 染め方

染色基本のき 染める前に知っておきたいこと・・・

今回はお客様からいただいたお問い合わせに対して、必ず伺う項目を2つご紹介いたします。

まず一つは、「どんな素材を染めるか」ということ。素材には綿やウールなど様々な繊維があります。

最近では、綿とポリエステルの混紡なども多いですよね。

なぜ、伺うのか ・・・。

繊維によって、染料や助剤が違うからです。

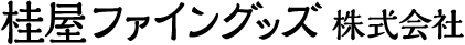

例えば、画像の洗濯表示のお洋服だったら?

答えは・・・

染料は、綿100%なので、気軽に色々染められる「コールダイオール」

気軽に濃く色々染められる「コールダイホット」

堅牢度の高い「堅牢スレン建染め染料」「技法用染料リアクト」の中から、

お客様のお好みのものを選ぶことができます。

ただし、洗濯液の上限温度が40℃なので、85℃以上で染めるコールダイホットはお勧めしません。

また、「コールダイオール」「コールダイホット」で綿を染めた場合は

色止めに「色止剤ミカノール」をご用意いただくと良いでしょう。

「ミカノール」の使い方などについては、またの機会にお話しします。

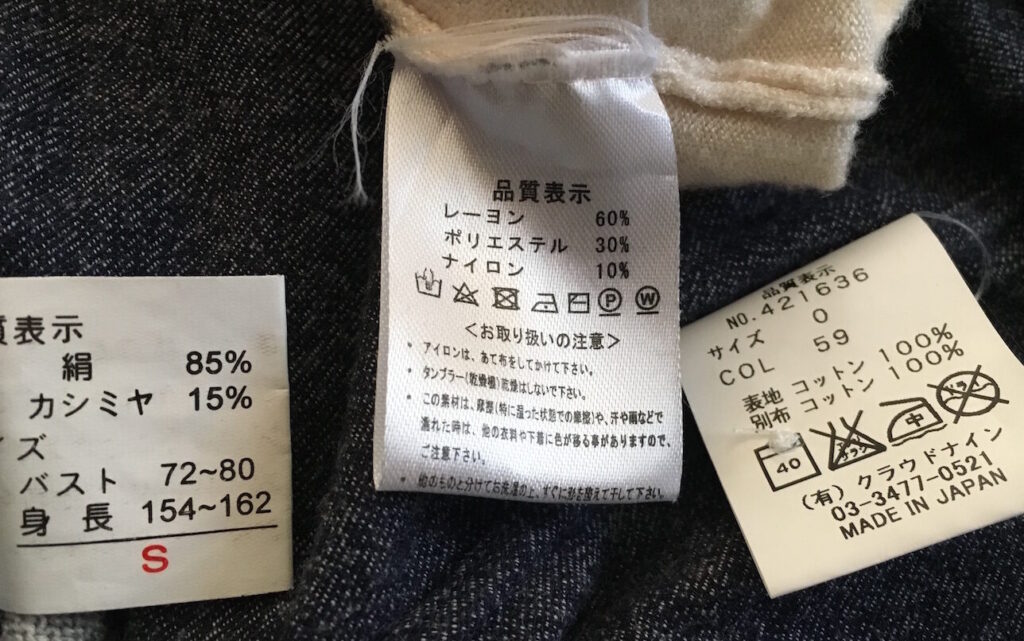

続いての洗濯表示は、どうでしょうか?

繊維が絹とカシミア(毛)が入っています。両方とも動物繊維ですね。

正解は、染料は低温で手軽に染まる「コールダイオール」お湯で濃く染まる

「コールダイホット」または動物繊維専用の「酸性みやこ染」。

助剤はどちらの染料もお酢になります。

動物繊維を染める場合は「色止め剤ミカノール」は必要ありません。

続いて伺うのは、染めたい素材の重さです。

その重さによって染料や染め液(素材を染めるお湯の事)の量が決まるからです。

例えば、画像のお洋服は160g。

コールダイオールで染める場合の染料と染め液の量を算出してみましょう。

今回は素材が160gなので

染料は素材の重さの8% 160 X0.08=12.8 約13g

染め液は素材の重さの30倍 160×30=4800 約5ℓ 必要となります。(染め液は染料を溶かす熱湯500㎖含む)

※コールダイオール1瓶(20g)で染められる素材は250g(Tシャツ2枚分)

目安で染められる方もいらっしゃいますが、規定量から大幅に外れるとムラに染まったり

淡くしか染まらなかったりします。

みやこ染で、お客様に染色の楽しさ・素晴らしさを少しでも感じて 頂ければ、幸いです。

今回の染料などの詳細は・・・

よくあるご質問

- Q.綺麗に染めるコツはありますか?

-

A.

1.染める器は大きめのものを使う。(染め液は布がゆったりと動かせるだけの量が必要)

2.布は必ず濡らしてから染め液に広げて入れる。

3.染色中はよくかき混ぜながら染める。

4.布が染め液の中でねじれないようにする(ねじれた部分の布に染料が浸透しないため)

5.のりがついている布・汚れた布はそのまま入れない(のり、汚れを洗い落としてから染める)

6.染色中に助剤を入れる際は、布を取り出してから入れ、再度布を戻して染める。

7.染色中に染料を継ぎ足したい場合は布を取り出してからにする。

8. 染料は溶け残りがないように良く溶かしてから染め液に入れる(溶け残りが生地に粒として残ります)。

- Q.素材の重さは量る必要がありますか?

-

A.

必要な染料、染め液の量は素材の重さによって決まります。 染色前に必ず素材の重さを量り、必要な染料、染め液、助剤の量を算出してください。

- Q.染めたらシミ・点々・ムラが出来ました。どうしてですか?またどうしたら良いですか?

-

A.

原因として考えられるのは、

1.乾いたままの素材を染め液へ入れてませんか?

シミ・汚れ・のり気はできるだけ洗い落とし、軽く絞って広げてから、素材を染め液へ入れてください。

目に見えない油性の汚れや防虫剤・消臭剤・制汗剤・漂白剤などの薬剤が残っている場合は染色によりシミになることがあります。

2.染色中に攪拌(かくはん)しましたか?

攪拌(かくはん)せず、染め液に浸したままだとムラができてしまいます。

3.染料を熱湯でよく溶かしましたか?

充分溶けていないと、染料の粉が点々と素材に付着してしまいます。

4.染めるお湯の量は指定通りでしたか?

お湯の量が少なかったり、容器が小さいとうまく攪拌(かくはん)できない場合があります。対処方法としては、

1.同系色の濃い色でもう一度上から重ね染めをする。

濃く染めることで色の差が目立たなくなります。

2.脱色して染めなおす。色抜きには、みやこ染の脱色剤をご利用ください。

カート

カート